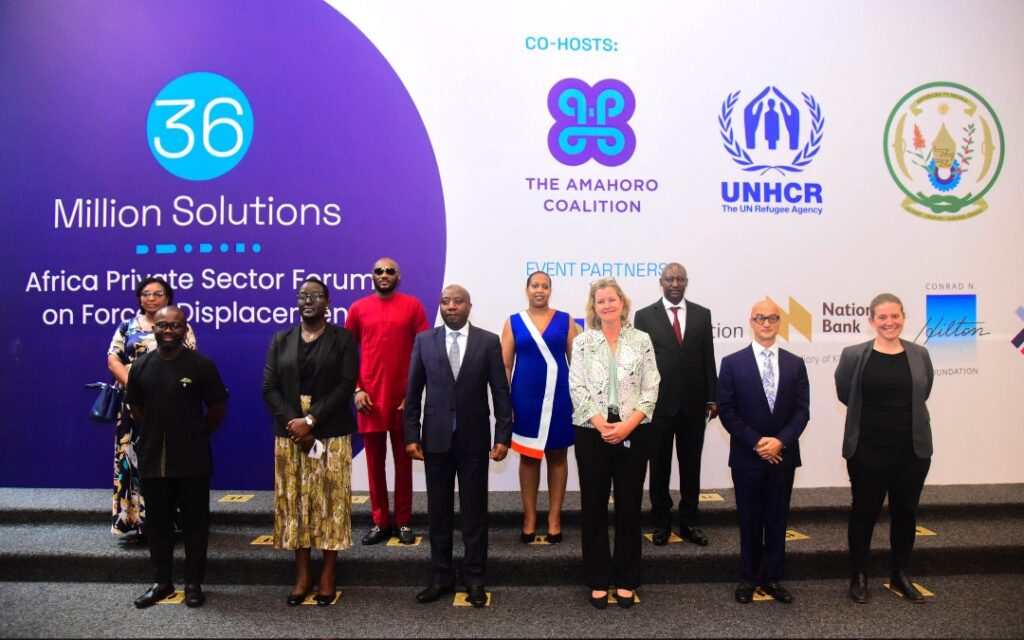

A Kigali, “36 Million Solutions”, Forum visant à trouver des solutions aux problèmes de réfugiés et de déplacés.

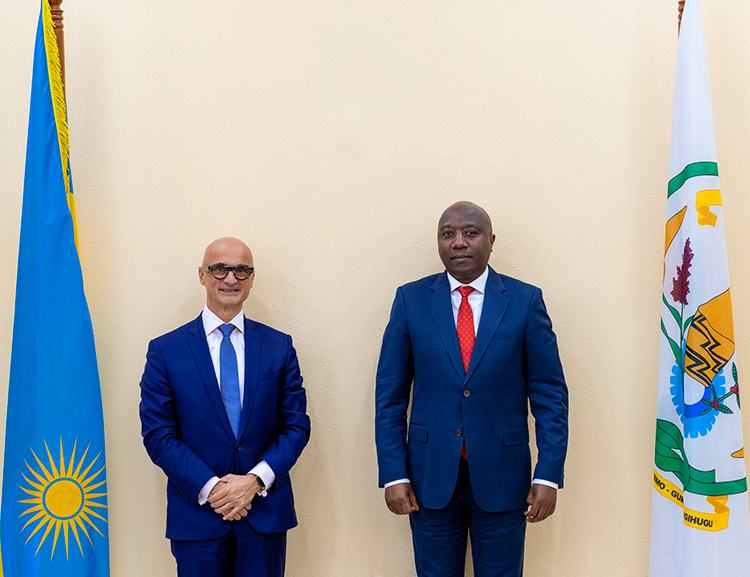

Le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, a mis les gouvernements africains et le secteur privé au défi de trouver des solutions pratiques et réalistes qui auront un impact positif sur les moyens de subsistance des communautés de réfugiés.

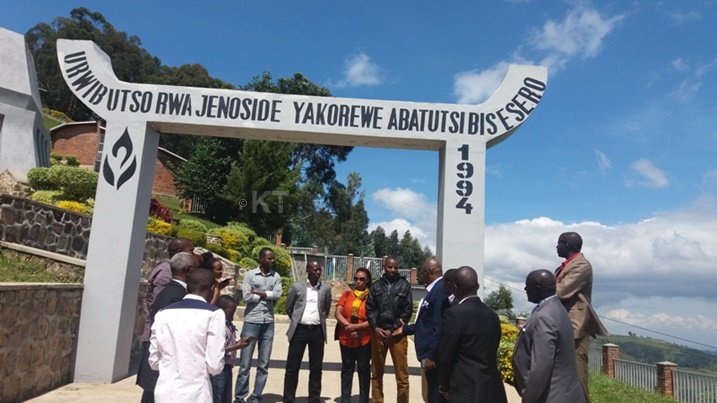

Le Premier ministre Ngirente a fait cette allocution lors de l’ouverture officielle à Kigali, d’un Forum du secteur privé africain sur les déplacements forcés « 36 Million Solutions », visant à trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les réfugiés et les personnes déplacées.

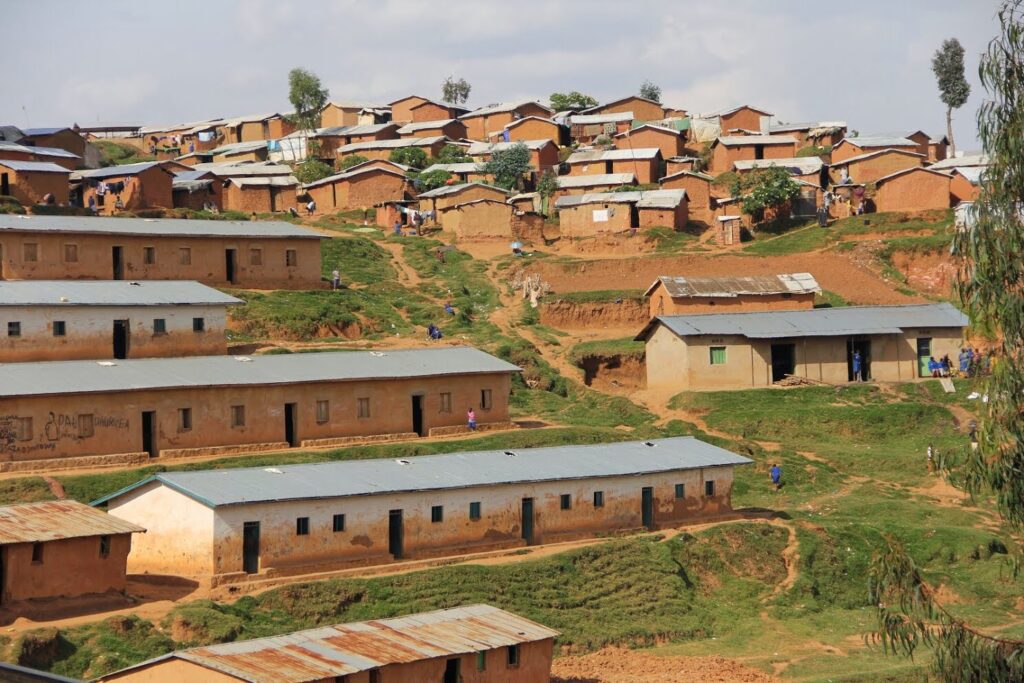

Le déplacement forcé a atteint son plus haut niveau en Afrique et les statistiques officielles indiquent qu’en 2020, le nombre de personnes déplacées en Afrique subsaharienne a atteint un record alarmant de 35,9 millions de personnes, soit 45 % du nombre total de réfugiés dans le monde.

Cette catégorie de personnes, qui vivent dans les pays d’accueil sous la tutelle du HCR, est normalement confrontée à des problèmes d’accès à l’éducation, d’inclusion financière et de prêts, de services de santé et d’identification parmi bien d’autres. Le Dr Ngirente a dit: « Alors que nous regardons vers l’avenir dans les années à venir, ce Forum devrait donc mettre les décideurs politiques et les acteurs du secteur privé au défi de fournir activement des solutions durables aux problèmes affectant le développement socio-économique sur le continent ».

Le Premier ministre a souligné la nécessité pour les gouvernements de prendre des mesures politiques en utilisant l’exemple du Rwanda où des mesures ont été prises pour parvenir à l’inclusion des réfugiés et différentes politiques traduites en actions pour contribuer au progrès socio-économique des réfugiés et des communautés d’accueil.

Au Rwanda, tous les réfugiés âgés de 16 ans et plus, comme tout autre Rwandais, ont reçu une carte d’identité pour leur permettre d’accéder à divers services.

Le Rwanda a également dispensé une éducation à 55 000 élèves réfugiés qui se sont inscrits à différents niveaux d’enseignement, de la petite enfance aux écoles primaires et secondaires.

En matière de santé, le Rwanda a tous les réfugiés basés dans les camps recevant des services de santé gratuitement tandis que les réfugiés urbains étaient inscrits au régime national d’assurance maladie communautaire connu sous le nom de Mutuelle de santé.

En ce qui concerne l’inclusion financière, par l’intermédiaire du gouvernement et de ses partenaires, divers projets appartenant aux réfugiés et aux communautés d’accueil ont été financés, ainsi que des prêts et des subventions en espèces accordés aux réfugiés pour soutenir leurs activités de subsistance, notamment de l’argent pour démarrer de petites entreprises et améliorer leurs activités agricoles.

« Le Rwanda continuera donc à jouer son rôle en assurant la protection des réfugiés, la sécurité et l’inclusion sociale et économique », s’est engagé Ngirente mais a également mis au défi les décideurs politiques et les acteurs du secteur privé de proposer des solutions durables aux problèmes affectant le développement socio-économique du continent.

Le forum a organisé différents panels sur les voies à suivre pour résoudre les problèmes auxquels sont actuellement confrontés les réfugiés et les personnes déplacées (PDI).

Dans un panel sur « La dynamique de l’inclusion financière et le rôle des institutions financières », le Dr Donald Kaberuka, président et associé directeur de SouthBridge et ancien président de la Banque africaine de développement a déclaré que les réfugiés se sentent exclus parce qu’ils n’ont même pas de carte d’identité qui les limite pour atteindre leurs plus hauts potentiels.

Kabaruka a déclaré : « Les réfugiés sont des êtres humains vivant dans une condition qui les a contraints à abandonner leurs activités. Le premier problème à résoudre est donc la gouvernance, en leur fournissant des services de base tels que des cartes d’identité et la sécurité »

Cela a été témoigné par Bior Ajok, un réfugié du Soudan du Sud qui vit au Kenya où les réfugiés comme lui ne peuvent pas avoir d’inclusion financière car ils ne sont pas autorisés à travailler officiellement ou à trouver un emploi et pourtant ils n’ont pas d’antécédents financiers à prouver pour avoir accès à la finance.

“Les télécommunications ont aidé avec des prêts et des services financiers à court terme comme MKopa qui aide à l’accès à de petits prêts aux réfugiés à utiliser sur la base de leurs revenus financiers de l’agence des Nations Unies, mais plus devrait être fait”, a déclaré Ayok.

Le Dr Diane Karusisi, PDG de Bank of Kigali (BK) a suggéré qu’il est nécessaire d’examiner davantage d’innovations telles que l’utilisation des empreintes digitales et, bien que les banques soient sceptiques, elles peuvent jouer un rôle dans le contexte de l’inclusion financière et laisser la flexibilité et l’innovation fait partie des technologies financières.

Le forum des 36M de solutions attendra avec impatience d’attirer des engagements et des approbations du gouvernement et du secteur privé non seulement pour mettre en commun le financement pour résoudre les problèmes clés des réfugiés et des personnes déplacées, mais aussi pour collaborer dans l’intervention et les innovations.

English

English